近日,一場全國性的醫療反腐行動正在展開,醫藥代表被抓,學術會暫停,多家醫院院長、書記被查......國家反腐的決心和定力堅定不移、從未動搖。事實上,不只是醫療領域,培訓行業的腐敗之風也很猖獗。

2023年6月,國家審計署在《國務院關于2022年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中,詳細揭露了培訓機構“騙補”現象——“22省多家培訓機構和用工企業搞虛假培訓套取騙取專賬資金等1.23億元”。除了已查出的數額巨大的騙補資金外,據知情人士透露,“騙補”背后的利益鏈更加令人心驚。

JYPC全國職業資格考試認證中心作為民辦的第三方評價機構,從業24年來一直在職業技能鑒定領域兢兢業業,專注修好內功,從未領取過任何政府發放的培訓補貼資金,但近年來卻屢遭某些官辦機構打壓、詆毀,官辦機構如此行徑是否與培訓騙補現象有關?其中真相如何,引人深思......因此,加強對權力的監督和制約已是刻不容緩。

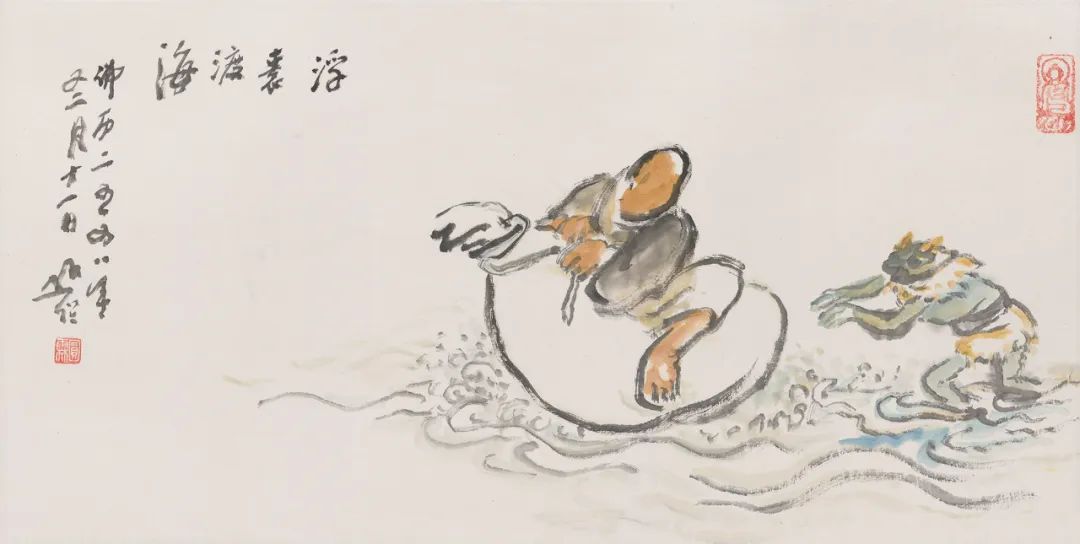

JYPC職業資格考試認證中心為江蘇省大學生知識競賽獲獎者頒發榮譽證書

“培訓騙補”內幕

那么,財政補貼具體是如何被套取騙取的呢?據悉,較為常見的一種流程如下:有關部門組織舉辦職業技能競賽,招募培訓評價機構承辦。財政補貼發給參賽學員,承辦機構向學員收取賽前培訓費。學員通過“虛假”賽前培訓和“虛假”比賽獲得職業技能等級證書,有關部門憑證書發放財政補貼。例如,承辦機構賽前向學員收取900元賽前培訓費,學員通過“比賽”拿到證書領取1200元補貼,機構最后靠差價,在一個學員身上就能倒賺300元。如此,培訓評價機構得到了“培訓費”,考生既拿到了證書又得到了“培訓補貼”,國家財政資金卻被騙取。

借助培訓比賽騙補的現象屢見不鮮,而一次比賽所能夠參與的學員人數更是不受限制,由此會出現這樣一種“騙補”現象:幾個培訓機構在有關部門的授權下共同承辦一場比賽,參賽人數大概在1000人以上,職業技能要求不高的大型賽事參賽人數甚至能達到3000人。而這參賽的數千人基本都會通過比賽拿到證書,繼而憑證書領取補貼,通過率在99%以上,如此荒謬的數據很明顯是造假所致。

打著機構培訓名號的賽前培訓,實則是給學員組織流程化、形式化的虛假培訓,學員只需要培訓半天或一天,就能夠憑借機構傳授的“作弊技巧”輕松過關。例如,即將參賽的學員參加插花師培訓時,培訓班的老師會提前告訴參賽學員明天的比賽是怎樣的流程,有哪幾種花材,顏色怎么搭配,每種花有幾支,白色的花放幾支,紅色的花放幾支,放前還是放后,之后怎么捆綁等,學員熟悉流程后,參賽時只需按照套路,走個過場就能輕松過關。

也就是說,培訓機構靠欺騙政策來賺取補貼的同時,為了獲得更多的利益,這過程中的違規操作也猖狂至極,而這些操作所露出的馬腳其實不在少數,但它依然成功地“欺騙”了相關政策執行人員,順利拿到補貼......

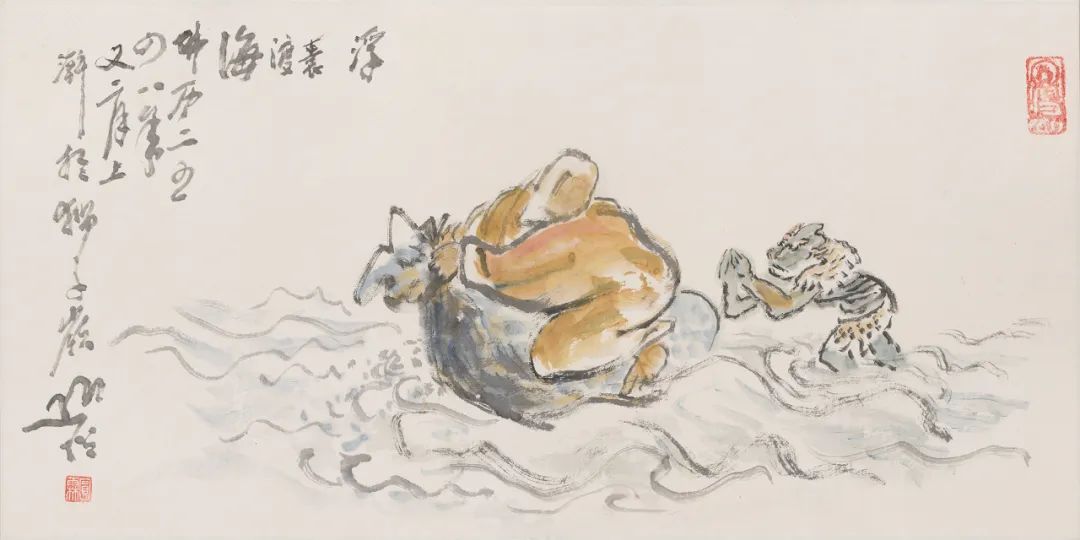

英才集團理事長王慶運參加職業能力考試指南叢書主編會議

政策性腐敗是指在制定、執行國家有關政策過程中,借政策之名假公濟私,將政策異化成謀利平臺的腐敗行為或腐敗現象。充滿誘惑力的“騙補”方式不僅容易被投機者加以利用,也成為滋生腐敗的搖籃。

2008年,在福建省莆田市涵江區,一個旨在提高農村勞動力職業技能的政府培訓項目,因補助辦法未得到嚴格執行且專項資金被截留,致使最終效果嚴重縮水,淪為應付檢查的表面工程。此案數年后東窗事發,因濫用職權罪,涵江區勞動和社會保障局(現涵江區人社局)5名公職人員于2017年底相繼被定罪、判刑。

2014年5月,遼寧省本溪市中級人民法院公布了一起虛假辦學騙取國家巨額補貼案。涉案三人中,牽頭的李平案發前是本溪市人力資源和社會保障局職業能力建設處副處級主任科員,他聯手另兩名并不具備條件和資質的人,弄虛作假,創辦了培訓類學校,并利用職務上的便利虛假辦學,合謀騙取國家補助就業專項資金433萬余元。2014年5月20日,遼寧省本溪市中級人民法院公布對此案的終審裁定書:原為人事干部的主犯李平構成貪污罪、玩忽職守罪,被判處有期徒刑12年,另兩名合謀者犯貪污罪,分別獲刑10年6個月和緩刑。

2020年12月,中央紀委國家監委也曾公布一例套取補貼款案例,江蘇省灌云縣人社局兩名工作人員周平、張雷利利用職務便利偽造虛假材料,套取職業技能培訓補貼共計119.1萬元,犯貪污罪。2020年5月20日,周平被判處有期徒刑4年,并處罰金人民幣40萬元;張雷利被判處有期徒刑3年2個月,并處罰金人民幣30萬元。

“騙補”的犯罪行為中,有行政人員參與的腐敗案例居然不在少數,這就讓上文中所提到的“違規操作明顯卻順利拿到補貼”的現象得到解釋。國家出臺培訓補貼政策是為了支持拓展培訓市場,提供更加廣泛、多樣化的職業培訓和職業技能培訓課程,促進人們的職業技能提升與發展,可是由于政策性腐敗被鉆了空子,結果自然也與初衷背道而馳。

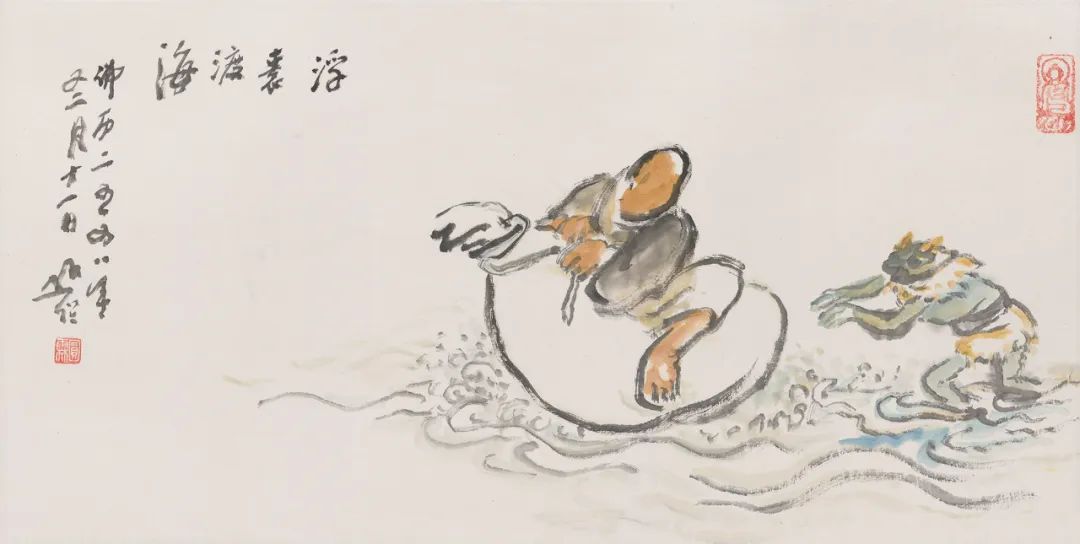

JYPC與云南省高等職業院校實踐教學指導委員會簽署職業技能鑒定合作協議

由“培訓騙補”現象產生的反思

培訓行業的“騙補”現象和“腐敗”案例層出不窮,與有關部門的監管缺失密不可分。2023年7月,浙江省紀委省監委發布了一篇文章——《虛報的3.7萬元培訓補貼》。文中表示,近期,海寧市紀委監委派駐第三紀檢監察組組織督查小組對市人社局開展專項監督時,發現一份職業技能提升培訓名單中,暗藏了13名財政供養人員。

督查小組隨即找來組織該培訓班的職業技能培訓學校展開調查,發現培訓班的招生簡章上,的確未對報名對象的身份、條件作出限制性規定,并存在部分培訓班次為了湊人數,直接隨意拉人進培訓群的情況,導致共計13名財政供養人員參加了職業技能培訓班。在各項記錄面前,該職業技能培訓學校承認了報名人員未審核和虛報冒領行為,并退繳多申領的3.7萬元培訓補貼。同時,市人社局相關科室對培訓單位監管不夠到位,沒有擔負起報名人員終審的責任,且在培訓補貼的撥付中,存在手續不規范、審批表格形同虛設、責任落實掛“空擋”等問題。

此外,海寧市紀委監委相關負責人還表示:“人社局作為行業主管部門,存在培訓機構虛報課時申領培訓補貼、資金核撥把關不嚴、對培訓機構監管不到位等問題,必須及時糾正。”

這不禁讓人提出質疑:市場上那么多的培訓機構,人社部門真的能夠對每次培訓都監管到位嗎?近年來,隨著職業技能重要性的提升,用于職業技能培訓補貼的資金逐年上漲,每年各個省市用于職業技能培訓補貼的資金就可達到數千萬甚至數億元。那么,這些培訓補貼資金都是如何發放的呢?這些資金的發放標準是否被嚴格落實?審查又是否足夠細致呢?

據了解,“十三五”時期,全國共組織開展補貼性職業技能培訓近1億人次;其中培訓企業職工超過3000萬人次,農民工超過4000萬人次,貧困勞動力超過900萬人次。技工教育每年輸送畢業生能夠達到100萬以上,開展職業技能培訓超過400萬以上。全國技能人才總量超過2億人,高技能人才總量已超過5000萬人。在“騙補”現象層出不窮的情況下,上億人次的職業技能培訓有多少是能夠提升職業技能水平的真實培訓?有多少是為“騙補”而設的虛假培訓?其中,“騙補”的金額究竟是多少?我們不得而知。

除了實施政策的公正性以外,話題延伸開來,還可探討其合理性:公辦培訓機構與民辦培訓機構的技能培訓是否都能享受到國家的培訓補貼?還是只有人社部旗下的培訓評價機構或授權招募的培訓評價機構才能獲得培訓補貼?

2019年12月30日的國務院常務會議,明確指出:按照黨中央、國務院部署,深化“放管服”改革,將技能人員水平評價由政府認定改為實行社會化等級認定,接受市場和社會認可與檢驗。政府退出頒發水平評價類證書,改由社會評價組織發證,不再由政府認證,目的在于實行社會化評價,落實“放管服”政策。

但實際上,某些單位本身并不屬于政府機關,但卻打著政府部門旗號,招募培訓評價組織,甚至“授權”沒有職業技能鑒定經營范圍的企業發放證書,變相實施行業壟斷,阻止JYPC等合法的社會評價機構的健康發展,明顯與黨中央國務院一直強調的“放管服”政策相悖。

近年來,國家對于腐敗的打擊力度日益加強。無論是高級官員還是基層干部,只要有腐敗行為,就必定被嚴懲。相信黨和政府以敏銳的目光,嚴謹的法度,細致的努力,必然會將每一位腐敗分子繩之以法,培訓行業的反腐風暴終有一天會到來!